余英时8月1日在美国新泽西州普林斯顿大学逝世,享年91岁,无党派,是中华民国中央研究院院士,美国普林斯顿大学荣誉讲座教授,和美国哲学会院士。

余英时逝世后,有学者和媒体将他誉为“学贯东西”的“史学泰斗”,并引用他生前的思想和话语,致以纪念和追思。

中央研究院称:余英时院士为全球极具影响力的史学大师。他深入研究中国思想、政治与文化史,贯通古今,在当今学界十分罕见。学术研究之外,他亦为具社会关怀、维护自由民主价值之公众知识分子。

据纽约时报称:在寓居海外的华裔汉学家中,余英时是独一无二的。他曾经师从国学大师钱穆,后在哈佛接受了系统的西方学术训练,他的知识体系堪称中西兼备,利用自己对古典文献的掌握追溯中国数千年来的演变,坚守中国传统与自由价值。

中国大陆官方媒体低调处理的同时,民间很多学者,知识分子纷纷发文悼念。

余英时被认为是知识分子的典范。在两岸三地和美国之间处于意识形态高度分裂的今天,能够都获得如此之高的待遇,应该说是很罕见的。

生平简介

据维基百科介绍,余英时1930年1月22日生于天津,安徽潜山人,主攻中国思想史研究,是一位“追求纯粹的学人”,以史学家的敏锐透射现实。他的大部分职业生涯都在美国,是克鲁格(Kluge)人文与社会科学终身成就奖和首届唐奖汉学奖得主。

余英时著作良多、桃李满天下,着有中、英著作59本,论文400余篇,是全球最具影响力的华裔知识分子之一。他以现代学术方法诠释中国传统思想,包括古代中国反智论、得君行道、内向超越与外在超越、轴心突破、天人合一等理论,影响半世纪的全球汉学研究。

坚持反共丶声援民主运动

先生在获得美国国会图书馆克鲁格人文学术终生成就奖之后的一次与流亡学人座谈会中提到:“关于共产党的问题,根本没有什么别的问题,是个价值的问题”。“我没办法接受他那一套价值、想法。我想在价值问题上,我们决不能向中共「党天下」的系统妥协,这可以说是「反共」,但「反」的是摧毁人的价值的一套体制,也不是反所有共产党人,因为其中也有不少觉醒了的个人,更谈不上「反华」”。

余英时是一名维护自由民主价值的公众知识分子。中国「六四」天安门事件后,他曾筹款于《纽约时报》刊登全版广告支持中国大陆的民主运动,并与林培瑞在普林斯顿大学组建中国学社接收流亡的中国知识分子,自称“养士”。先后有:刘宾雁、苏绍智、苏晓康、陈奎德、孔捷生、阮铭、郑义、柴林、远志明、张伯笠等人进入普林斯顿大学中国学社。

「新儒家」的称号

余英时并不接受「新儒家」的称号。他说:“我虽然接受了许多儒家的价值,却不能称作儒家。我有自由主义、西方这一面。就没办法完全是以儒家为坐标”。

先生尚儒,是毋庸置疑的。他说:“儒家从前是治国平天下的,但是今天已不可能。你不可能拿一家学说来治天下。因为还有其他的「学说」或宗教。如果独尊儒家,那回教徒怎么办呢?基督教徒怎么办呢?但是儒家在私人生活里,它是有很大的重要性,它支配我们的私人生活。所以我认为,儒家是在个人生活这一层面,中国还是应该保存的”。

胡平:流亡知识分子最好的朋友

《北京之春》荣誉主编 胡平

胡平追思余英时说到:

术业有专攻,余先生在专业上的成就,不是每个人都可以完全把握的。然而,作为公共知识分子,也就是中国古人说的「士」,余先生却是我们可以、也应该效仿的典范。

余先生的了不起还不仅在学术上,而且也在为人上。余先生堪称人文精神的典范。中国老话讲「道德文章」,其实道德和文章并非一体,道德是道德,文章是文章。天下有的是道德好而文章不好,也有的是道德不好而文章好。不过余先生却完全当得起道德文章这四个字。

余英时学问上的成就是毋庸置疑的,让我们感触最深的,仍然是这么多年对中国大陆的思想自由、政治的民主改革这方面的关切,和始终如一的支持。

1989年六四事件后普林斯顿大学东亚系成立接纳流亡海外的中国知识分子和学生的“普林斯顿中国学社”,余英时功不可没。“他可以说是大陆这些流亡人士最好的、最忠实的朋友,始终如一,六四之后初期的阶段,大家对这些人都很热心,后来就慢慢不把这些流亡人士放在眼里,但余英时是始终如一。”

余先生不仅在学术上有很高的成就、很真切深厚的人文关怀,能够了解飘零海外者的心境,他是中国流亡知识分子最好的朋友,很多人得到他的帮助、推介、写序,异议人士都很尊敬他。在八九民运之初,余先生在海外领衔很多人蔘与发表公开信、联名信呼吁中共进行政治改革。在六四之后谴责中共,立场非常鲜明,很多人在那之后都变了、对共产党暴政软化了,但余先生一直坚持不变。

王丹:温和的人格和气质

对话中国所长 王丹

余英时先生的追思上,王丹说:

有人问我对余先生有什么印象,我心中跳出的第一个词就是:温和。是的,余先生是个令人感到温和的人。他的温和表现在很多方面。

余先生是有大学问的人,但他的谦逊也是众所周知的,在他的身上,你看不到任何当代学界泰斗的气派和架势;当然,也许没有气派和架势,才称得上学界泰斗。

余先生不知道给多少人写过序,而且都是很认真地写。其实有些人他并不是很熟,但是人家找到他,他就会答应。他的有求必应,我想,余先生是希望能够鼓励到更多的人,是希望以有求必应的方式让更多的人在追求的道路上走得更顺利。

民国以来,有两种知识分子;一种是鲁迅型的,看问题深刻是不用说的,但戾气太重,多少有些刻薄;一种是胡适型的,同样有深刻的见解,但有一种温和的人格和气质,不会动辄恶言相向。余先生继承了胡适的风格,那也是我对民国时代知识分子最向往的风格,这种风格如今已经很罕见了。而今看华人世界的知识分子,学问并没有精进到哪里去,至少与余先生没办法比,但温润的气质很少见到了,有的只是各种各样的脾气,百转千折的心思。

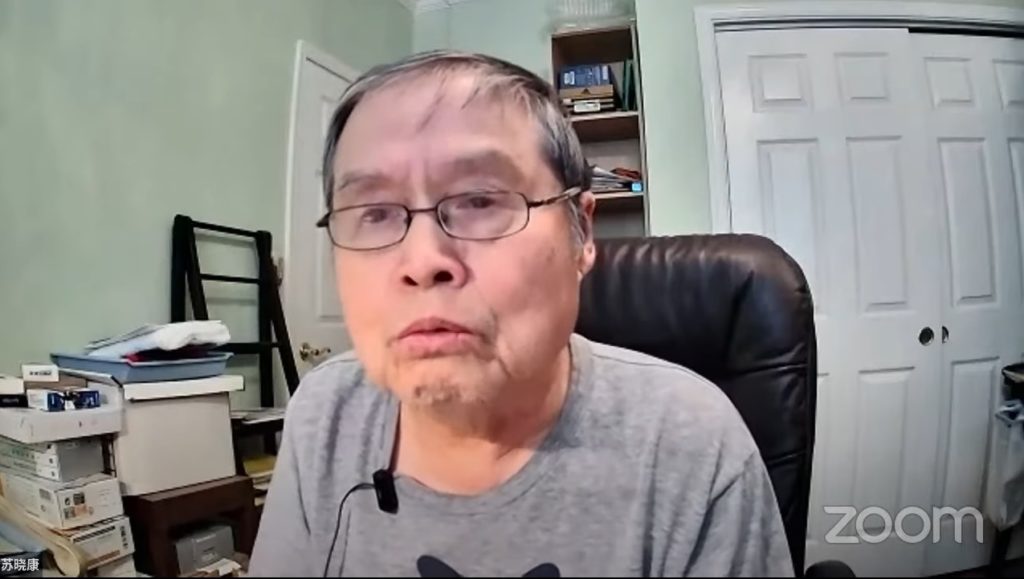

苏晓康:中国士大夫因余英时而显身当代

《河殇》作者苏晓康

苏晓康在余英时先生追思会上说:

为什么余英时这么受大众欢迎喜爱,「粉丝遍天下」?原因很多,但是第一条,我认为,就是余先生毫不隐瞒他的反共态度,而且大声疾呼,只要有媒体采访他,他就高声批评北京政权,毫不客气。六四屠杀后,天怒人怨,可是西方绥靖中共,令其崛起,中国再次陷入万马齐喑,这个时候,一个声音不畏惧这个恶霸,他就是替亿万人民发声,怎能不叫人喜欢他?中西文明、左右两道,皆有一个通则,知识人要服务人民,要替天行道,可是你看到了谁?余英时历史思想硕果累累,地位崇高,然而他就是凭借这个本钱,强烈反对奴役人民的坏政权,中国也早已没有文化、学术,只剩下政治这对象,而且张牙舞爪,余英时就修理它,是最大功德的善行,此乃中国士大夫的专业,我们在余英时身上看到它还活着。

苏晓康解释余英时先生不再踏上中国土地:是因为中国已经「亡天下」,当初王国维自沉昆明湖,至今中国人说他是「殉清」,而无几人知道他正是殉「亡天下」,而陈寅恪为他做挽词称「盖今日之赤县神州值数千年之巨劫奇变﹔劫尽变穷」,已成隔世之音。对「亡天下」里面的人解释「亡天下」,大概从一开始就不可能了,余英时有点「知其不可为而为之」。今天他走了,我们更加孤苦伶仃。

廖天琪:不向极权妥协,不为乡愁所动

摄于1995吉隆坡国际会议后。左起:马汉茂、廖天琪、陈淑平(余太太)、余英时。

国际笔会和平委员会副主席、《欧洲之声》社长廖天琪女士撰长文《往事忆旧 依稀如烟》悼念余英时。摘要如下:

还记得1993年余先生偕夫人到访德国,我先生马汉茂(Helmut Martin)时任波鸿鲁尔大学东亚系主任,邀请他来系里演讲。朦胧的记忆中,他讲的题目是有关晚明的商贾和士大夫的社会地位。当时我很惊讶,如此重量级的历史学者竟然对于「经世致用」这样的课题,能从现代经济学和社会学的角度来阐释,原先我们担心他若搬出「宋明理学」的大学问,我们的学生程度不够会听不懂,然而余先生深入浅出,语言简洁逻辑性强,比喻生动有趣,大家都听得津津有味。我虽无法追忆他讲述的具体内容,但是当时留下的印象十分深刻。

汉茂和余先生谈得十分投契,当时「六四」过去才4年,所以话题很自然地转到大陆的政权、那里的学术研究、学者受到的迫害(犹记谈到钱钟书、陈寅恪、王蒙等人)。提到天安门屠杀,据闻余先生在美国学界发起声援,并在《纽约时报》刊登全版广告,支持北京的民主运动。刚巧马汉茂在大屠杀当晚深夜听闻消息之后,心意难平,连夜和次日跟近百个德国学界,特别是汉学界的同仁电话联系,发起一个德国学术界联署签名安抚受害者声明,谴责李鹏政府的暴行,要求问责追凶。声明发表在《法兰克福汇报》的一整个版面,可见他和余先生英雄所见略同,行事作风不谋而合。余先生态度非常明确,他说,这种摧残文化、迫害知识分子、屠杀人民的政权,是不会长久的,「我反正是不会去那里的。」

余先生说到做到,他1978年从美国到中国进行过学术访问之后,就再也没有重新踏上大陆这片土地。由于他在国际社会的声誉和学界的影响力,中共早就用统战手段向这位「反共学人」伸出橄榄枝,并且百般诱惑。海外华人中太多的文人、科学家甚至异议份子、民运人士,公开或秘密地被极权政府招揽或收编,许多人即便不被收编变成「特务」,却也手持外国护照进出国门,沾沾自喜,以为自己「衣锦还乡」,可以骄其邻人。还有些人更是矫情地称自己有「乡愁」,为了名利,放下身段投入极权「祖国」怀抱,的确丢人。而为了「乡愁」还乡探亲,或是落叶归根返国定居,这类人自喻是文人雅士的选择。

王军涛:先生的学问、政治与做人

中国民主党全国委员会主席、六四亲历者王军涛

王军涛追思余英时先生,说到:

我与余先生见过两次,第一次是我刚从中国释放后到了美国,参加讨论会的第二天见到余先生。第二次是魏京生先生出来后,在普林斯顿召开的一次讨论会上。

余先生跟传统的学人不一样的一点,就在于他还是将学问当做积极入世的一个思想和精神的源泉。正如冯胜平先生介绍的,余先生“文如其人” 应该说,余先生是由中国古典知识分子传承下来的,先生代表这中国古典文化中的理想、人格与西方文明、现代政治在进行对话。这种对话既有一些价值,也有一些误区。余先生的学问。 “春秋笔法”、“惩恶扬善”之类的中国古代文化,为知识分子做人提供做人的理论和知识的源泉。他的最理想境界就是要求这些文化人,或者余先生所说的‘士’能够“殉道”。如《正气歌》所说的那样,在盛世能够与贪官、污吏、奸商做斗争;在乱世能够维护“道”的尊严和价值。“士”是余先生的治学核心。

做人的底线。如果你做儒家,你不能一生践行从小事,私生活到做人一直到国家坚守儒家的理想。但是也要坚守底线,坚守非礼勿视、非礼勿言、非礼勿动等道德底线。从这个角度,我们来看余先生的史学观其实不是儒家,余先生自己至少在两个场合说到自己不能算是儒家。先生解释到他有自由的想法,这与古典儒家还不接轨;先生在写‘士’的时候,知道‘士’在治国时是“儒”,在个人修养时,又有很多“道”的成分在里面。先生认为中国历史的发展与‘士’这个群体的文化价值的坚守、维护、发展有关系。先生的史学观以‘士’为核心。

先生的政治观,对共产党的态度问题。先生试图通过叙事,讲中国古代知识分子的故事,来打造出现代的知识分子共同体,去抵抗中共。从这一点讲,他以春秋笔法、汉贼不两立的风骨(或者西方的贵族精神)对抗中共。这样就容易理解先生对中共的不妥协,只要中共还在破坏知识和文化、还在把知识和文化做为自己的附庸、就不向中共妥协。

先生的史学观和对共产党的政治态度,是有学术思想根源的。说到底就是儒家的、中国传统知识分子的理想人格:文如其人、做人要殉道。这些理想人格更多的往往是光荣的失败者,在厄运中共荣的失败者更能体现对价值坚守的壮丽和壮烈。

先生通过他的书,以及他所开创的学术方向,打造出一个丰富的精神世界。而且这个精神世界很精彩,他说我在哪,哪就是中国,其实是说“中国”那个地方就不是“中国”了。理想的中国令人向往。我毫不怀疑,未来当中国与世界融为一体并且有一个长治久安的局面的时候,余先生理念才能真正在中国落地,那时余先生也回到了中国。

张伯笠:公墓前拜别

张伯笠牧师

六四天安门事件后被通缉二十一名学生领袖之一的张伯笠牧师,在普林斯顿公墓拜别余英时先生,并赋诗一首。

青草萋萋,

别情依依,

老树斜阳,

伴君安息⋯⋯

结语

余英时先生所弘扬的中华文化、士人风骨,吾辈为之发扬光大,则先生之志,可以不朽矣。

《东京自由民主之声》综合报导