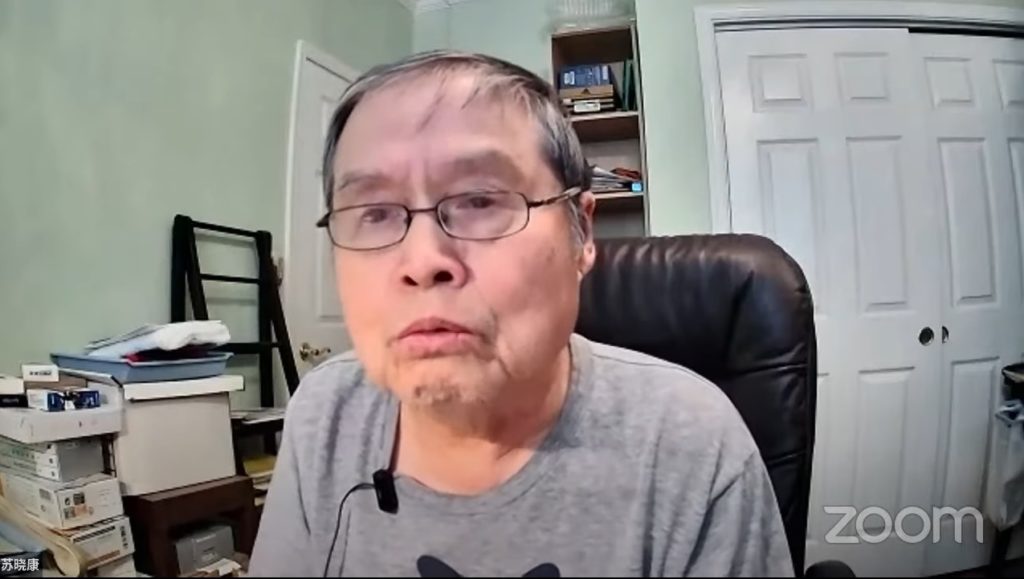

作者:苏晓康

2021年5月6日

【按:八九年我流亡到巴黎,年底创办一份双月刊《民主中国》,每期都有『本刊时局综述』,有时轮到我写,这是九〇年初的一篇,其中议论的制度变色、商业大潮、权利继承三项,三十年下来,国企被权贵吞没,该党选了一个既蠢又蛮的习近平,是我看走眼的两条,不过,一个被坦克碾过的民族,能指望个啥?毋宁也是该着的。原标题:趋天下万姓以逐利——关于一个被掏空了的中国。 】

1991年仿佛在一阵惊异后的茫然之中,悄悄落下帷幕。二十世纪影响世界最剧烈的一个帝国,好象在某一个早晨突然消逝了。连美国都有一种忽然失去对手的空落落的感觉。白宫发言人费兹渥特说:“在苏联境内,事情的发展实在太过迅速”;驻莫斯科大使史特劳斯回国述职时,在电视访问中表示担心苏联出现法西斯分子夺权的局面;参谋长联席会议副主席杰瑞迈海军上将,则急切地希望知道,那两万七千多件核子武器到哪里去了?贝克也匆匆跑到中亚去寻找承诺。

冷战结束带来的仿佛不是轻松,而是更加无法把握的危险感。美国人好象连过圣诞节的兴致都减弱了许多,商人们期待着一年终最为狂热的圣诞节采购狂潮没有出现,顾客们都捂紧了自己的荷包,弄得布什总统亲自赴商场购物,也刺激不起这种疲软的势头。自然,失去对手,大家都没武器可卖了,俄国人没有面包的时候,美国人也只好少去超级商场。

可是,在那个原先大家最担心要出事的中国大陆,欲在一片万马齐喑的沉闷当中,渐渐捱过被无数人诅咒预言的那种崩溃,居然看上去好个稳定,大把大把地赚进外汇。《纽约时报》说:“这是九十年代不可思议的事情之一:有着一个顽固共产党领导的中国,以百分之六的经济增长速度发展,通货膨胀率低,外国投资上升,出口额和外汇储备额破了记录。对比起来,一个民主的印度,也就是亚洲另一各第三世界巨人,却以百分之四的增长率,贸易赤字和两位数的通货膨胀挣扎前进。”

于是,中国又一次在这个世界的常识之外,成了一个很难捉摸的国家。

中国:该来临的厄运都没出现

外国人觉得他们好象再也看不到中国人的愤怒和沮丧。《纽约时报》驻北京记者克里斯托弗,跑到贵阳访问了一家普通工人,主妇江莲湘(译音),一个笑眯眯的女人,向他展示了沙发、电视和冰箱之后说:想要的大部分都有了,就差一部录像机,还怕买了影响孩子作功课。而这家人的月工资只折合18美元。克里斯托弗写道:“在1080英里以外的北京发生军队镇压民主运动以后,这样一种经济上的满足情绪,是没有预料到的。很多中国人和外国人一样,都相信当坦克压碎了天安门广场上学生的帐篷时,经济会崩溃,这种崩溃会通过外贸下降、经济改革倒退和一个越来越不满和不合作的工人队伍而爆发。但这一切都有没发生。”

的确,中国好象什么事也没有发生过。气功又风靡了,比“六四”前更狂飙,据说有一派叫”元极功”,拥有上千万的信徒,以成为全国第一大派,在某地购置上百亩地,大兴土木。卡拉OK也迅速席卷城乡。广州掀起自费观光热,已有十九万人逛了东南亚。深圳则一面是色情业屡扑屡起,一面是股市开张,五十万人抢购。上海城郊赌风织烈,千元一注,万元一夜,官民同好。 北京出现“跪式服务”,文化夜市笙歌曼舞。民间的收藏热也悄然兴起,从烟盒、邮票、筷子、钥匙、古钱币到毛泽东像章,种种小玩意儿成了成千上万中国人搜求、玩赏的宝贝。连大学校园里,也时兴揽活牵线的”校园经纪人”……。

一切都回复原状,颇象鲁迅当年写的,“革命党”闹过以后,大家又都把辫子放了下来。这副重又归于模糊不见它心思的面孔,中国人自己最熟悉了。记得林语堂早在六十年前就描绘过一张老妇人的脸:“厕身于叛乱战祸之间,围绕着贫苦的儿孙,愉快而老态龙钟的中国,闲逸地吮啜着清茶,狡黠地微笑着……”。

谁能看得穿这张脸呢?

当然,各种各样的局部的骚动、混乱乃至反抗,从也未消停过。据北京大学校方最近的一次调查,去年在石家庄军校军训期间,两名学生自杀,二十多人神经失常;有一小群学生烧了军装,另有人在校园里张贴告示呼吁结束军训。中共也发现在北京和其他城市,都出现了大批地下劳工团体。北京的几次罢工都是这些地下工会组织的。不久前国安部突袭扫荡了北京十四个地下工会,发现其中有两个工会是模仿波兰团结工会组织方式的,各有约一百名成员。他们以开讨论会的形式在会员家中碰头。他们不公开提出推翻共产党,只宣称组织以工人为主的政党。据熟悉其内情的人透露,国安部虽派人渗透到他们当中,却不能确定谁是头头,因为他们十分谨慎隐秘,而秘密公安人员也必须花功夫暗暗搜集证据,以证明他们在从事“反革命活动”。这些证据常常是从一些地下出版物中得到的。

另外,据《纽约时报》记者的观察,国安部在今天所扮演的角色,也更加神秘。他们认为到处都是敌人,其工作重心仍在搜查大陆境内的外国间谍、异议分子,“公安人员数以万计,遍布大陆各大城市,随时监视政治滋事者、神职人员、申请出国者和外国人”。自1982年以来,中国的公安人员数量急剧膨胀,差不多增加了两倍,许多地方都设立了“编外公安”,且配备武器。据公安部长陶驷驹在六月份的一个“反和平演变”的内部讲话称,过去两年里,在十二个省市取缔了六十多个地下“反动组织”;1990年,全国发生夺枪、持枪杀人及走私枪械弹药等案件一千多起,爆炸事件也比前年增加了百分之二十点七。这些表面上看不到的暗潮,连同铁路上的公开打劫、政府行政力量达不到的那些边远、交界地区的猖獗犯罪,如江西鄱阳湖区已成为重大刑事通缉犯的避匿所,等等,又都显示中国正暗暗跌入更危机的深渊。

中国“大猫腻儿”

上述乱象,自然是外国人很难看到的,即使驻北京的记者也难窥其一鳞半爪。所以说,邓小平何以能支撑到现在,这件“九十年代不可思议的事情”,变成了全世界百思不得其解的“中国大猫腻儿”。其中奥妙,中文话语中有各种剖析,总其要者,无非是一句话:用资本主义挽救社会主义。这种唯有中国人才能心领神会、身体力行的“智慧”,在眼下共产主义被全世界唾弃的大潮流下,自然是一个超出常识之外的异数。

不久前,中共“八大”落幕,一场持续两年的“姓资姓社”之争,暂告休兵。虽然这看上去好似一场迂腐的意识形态大战,仿佛比世界潮流落后了一个世纪,但这却是决定中共在“六四”之后能否撑得住的关键所在。天安门屠杀后,经济改革的存废问题立即成为政治斗争的焦点。

保守势力的确趁势反攻,意欲一举扫荡十年改革形成的格局,收复中央集权和计划经济的失地,其锋芒最盛之际,陈云使出一招极厉害的杀手锏,即将屠杀的罪责和十年改革导致“六四”风波,一箭双雕射向邓小平。当时的情势,国内虽一派肃杀,但对天安门公然杀人,朝野都憋了一股怨气,不断有追究罪责的呼声发出。老邓那时只能避其锋芒,闷不吭声,听凭李鹏肆意揽权,坐收城池;对胡乔木、邓力群在意识型态领域里的大肆蹂躏,也装作看不见,让一个李瑞环出来顶一下,立刻剑拔弩张。老邓只得缩回。

那位江核心,也是两面讨好,整日价说些打哈哈的话。倒是一班封疆大吏们,有恃于经济实力,敢同李鹏分庭抗礼,闹出一场“南北战争”。中央对地方势力的默认,格局由此形成。但中共这个政权,此时还没能在“六四”打击下站住阵脚。许多人都以为,后来苏联发生的变化,会加速中共的解体和国内危机的爆发,其实不然。恰恰是莫斯科那场极富戏剧性的流产政权,以及接踵而来的苏共彻底垮台,把中南海里那帮老人们先震懵了,接着就震开了“窍”。它一下子把中共的许多问题单纯化了,单纯到只剩下一个目标:保全江山。

事实上,1989年五、六月间,老人帮与邓小平在学潮的冲击面前,也曾一度把事情单纯化到“保全江山”上而能够联手,集体决定镇压。只是镇压以后,老人帮又跟老邓算改革的帐,又要走“社会主义道路”,又想取代苏联当国际社会主义的新首领,等等,把问题又弄得复杂起来。邓小平的长处和短处,就在于他正是一个善于单纯地处理问题的老手,而不管后果会怎样。他是一个非常彻底的现实主义和功利主义者。可是,就化解眼前就要翻船的危机而言,老邓确有办法。如此,大伙儿这才洗耳恭听老邓的一番老辣之言∶这个党只要能够实实在在把生活水平搞上去,普通的中国人就会支持共产党的领导,而不去计较“六四”那场风波。

邓小平成了和平演变的“总设计师”

于是,八中全会前,杨尚昆、王震等纷纷出来呼吁不要干扰经济建设这个中心;江核心也终于有了点胆子,敢于亲自删去人民日报社论中“姓资姓社”的提法,并批评中宣部把“反和平演变”搞的草木皆兵;连陈云的心腹宋平,也到颇有些不把北京放在眼里的“上海帮”里去挑选干部了。大家都觉得还是老邓说的在行、干的在行。老邓的办法也很单纯,就是他的老把式,用资本主义来挽救这个江山(而不是社会主义),虽然他还必须使一个障眼法,说只有这样才能证明社会主义优越性。他自“文革”后第二次上台,就不在乎这个江山姓资还是姓社了,只要姓共就好。

苏联刚垮那阵,老邓就语出惊人:中国才不去扛那面共产主义大旗,谁愿扛叫谁扛去,我们只管办好自己的事。这就是老邓最“精彩”之处,也是中国最大的“猫腻儿”。用老百姓的一句“黑色幽默”来说,就是“只有中国才能救社会主义”。而今,上上下下都跟着老邓的口气,高喊把经济搞上去就能防止和平演变,殊不知这恰恰是货真价实的和平演变。

把当今中国政治危机的根源,仅仅归结为人民对物质生活的不满足和经济的困境,这曾经是中国改革派的一贯思路。当年胡启立主管意识形态时,就曾抱怨:怎么现在的人都是“拿起筷子吃肉,放下饭碗骂娘”?事实上,许多发展中国家的现代化过程都显示,政治动荡常常不是发生在政府无力摆脱经济困境的时候,而是发生在经济成长、人民生活水准提高的情况之下。就生活水平而言,“六四”以前,很少有人不承认自己比从前过得宽裕。赵紫阳政府对消费品发展的重视,已经使大城市居民对“新三大件”(彩电、冰箱、洗衣机)的需求基本饱和,许多此类厂家都在激烈的市场竞争中被迫转产,而把家用电器让渡给一大批乡镇企业去生产,向农村倾销高能耗、低质量的“三大件”。

可是,这并不能防止中国的民主运动还是从大都市首先爆发,并且比经济状况糟得多的苏联和东欧更早爆发。那时,许多外国人也很奇怪,他们觉得中国人生活得不错,干吗还要跟政府过不去?如今他们仍然会奇怪∶怎么,“中国在追随一个强硬的意识形态路线时,并没有为它付出很大的经济代价?”

当年,慈禧杀了维新党人,又闹出一场“拳乱”,自己竟被八国联军逼出北京。签了奇耻大辱的辛丑条约后,她也想搞变法了,问荣禄如何。荣碌老老实实告诉她:变法能救中国,但救不了大清。然而,慈禧还是让张之洞搞了变法。没几年大清真的完了。所以,灭大清的不是康梁,也不是孙中山。一半是军阀,一半是慈禧自己。

只干不说:执政与制度分离

“不改革等死,改革找死。”这是中国老百姓的大实话。

邓小平以为给他们一个“小康水平”的好日子过,他们就服贴了。表面上大伙儿都低眉顺眼,大气不出,可心里想什么,谁都心照不宣。借用北京小痞子的一句话来说,大概是:中国人连死都不怕,还怕活吗?

如今中国人这活法,实在是无论姓资姓社都供不起了。

如果这个制度姓社,则它的税收的百分之四十已来自个体和集体经济,凡是在公有的领域里,“挖社会主义墙脚”、损公肥私已成了常态;如果这个制度姓资,则它又没有财产保障,个人赚了钱照样拿去挥霍。最简捷的“短期行为”要算“吃”,这也是中国的一大文化特色,正所谓“一顿饭工夫”,社会财富都化为乌有,吃得精致、挑剔、讲究”,吃完了就调侃,“侃”得充满幽默和技巧,“口腔文化”日益发达,难怪王蒙会把一顿早饭的吃法写得那样复杂,并引起那么大风波。

中国大陆以公款吃喝的“社会集团消费”,一年是100个亿。等于一年吃掉一个大庆油田,吃掉九分之一的内债。政府曾想以征收宴席税的法子来控制公款吃喝,但饭店酒家当然不愿自堵财路,幸好那些“社会集团”立时想出妙策,把大桌盛筵“分而治之”,变成小桌,按人头算未及上税的限制线,如此,吃得更斯文而且更精致。自然费用反更高。后来,政府改用行政命令规定,凡因公用餐每桌只能有“四菜一汤”。这就引出一个拍案惊奇式的故事。

河北邯郸市有一家陶瓷厂,生产的清花瓷餐具颇有名,娇小玲珑晶莹润泽,销路一向不错。但不知怎的忽然订单大幅下跌。厂方茫然,便派出供销人员到全国作市场调查,这才得知,原来只怪自己信息闭塞,不识时务,便急起直追,向别的厂家看齐,推出一系列巨型化的餐具,最大的菜盘可以盛得下三只肥鸡和成打乳鸽。原来薄如纸、声如盘、润如玉的清花瓷器,也就变得厚拙笨重,但销路奇佳,各大宾馆、酒家、招待所争相订购,月销售量由四万件暴升至七万件。对此,厂家自嘲为“邯郸学步”。说穿了,这就是“社会集团”和饮食业联手对抗“四菜一汤”的手段。

如果人们得知北京一个中央直属研究所的小小卫生室,就购进1200盒北京蜂王浆,作为公费医疗的“急诊药品”,这还不值得惊奇的话,那么,嫖妓宿娼还可以用公费报销,这实在是匪夷所思的奇谭。然它却是真实的案例。广州某工厂营业部主任黄崇德与三名手下召妓,以公款“实报实销”,长达半年。东窗事发,他只好自叹不走运。不花一个子儿能“夜夜风流”者,何止黄某。从沿海到内地,很多地方的淫业都是收钱后开出旅馆住宿单据的,按制度办事拿回去何愁不给报销。

这些事例虽小,却可以说明,眼前中国搞的究竟是姓资还是姓社的制度。如果按照中共强硬派的宣传,西方国家正在利用各种机会宣传西方的价值观念和生活方式以“和平演变”中国的社会主义制度,那么,造成这种演变的物质方式——经济的发展、消费水平的提高等,这些中国稳定的根本因素,正是邓小平精心设计的。维持这个政权暂时不垮的秘诀,正好是彻底葬送这个政权的秘诀。中共的老人,如陈云等,在这一点上并不糊涂。他们一直指桑骂槐地高喊“警惕戈尔巴乔夫式的人物”,指谓何者,是再清楚不过的。而西方人所不能看透的中共何以能创造的那个“奇迹”——在“六四”以后维持这个政权没有垮掉,实际上恰好是另一个“奇迹”∶这个政权以牺牲它的社会主义原则换来存活。

这是苏联消亡给中国共产党人的唯一启示:把执政同制度分离开来。

让出半壁江山给姓资的

这种分离,照邓小平的谋略,是“只干不说”。当然,一切关系到维护这种执政的行为,如镇压异己力量、不准反对党存在、稳定军队等等,都是只干不说。所谓“防止和平演变”,也已不是防止意识形态意义上的制度蜕变(毛泽东曾为此几乎把这个党摧毁重建),而是单纯到防止政权被非共产党、甚至非当今执政者利益集团的任何人拿走。这是中国共产党有史以来最根本的一次变质,也是它失去统治合法性最明显的反映。

然而,这种分离又是以共产党出让「全能主义」统治方式为前提的。首先让出来的,自然是这个党过去以全民所有制形式独占全社会财富和市场的那种垄断。从旧体制里分离出来的个体和集体经济,以其提供的百分之四十的税收,成为这个政权的重要供养者,并且创造着繁荣和稳定。

《纽约时报》记者曾采访贵阳一个姓张的医生,在上海和西南之间贩运毛衣、茅台酒和筷子,1990年利润一百万,上缴税收10万,还雇用了520人,他很幽默地宣称“我在为国家作贡献”。人们都记得,“六四”以前陈云曾有一句名言:按马克思算出的资本剥削率,雇用八个人以上就是资本主义。那时连农村雇工都受限制,现在则是城市里也管不住了。中国事实上正在悄悄进行一场所有权的重新分配,只不过是一场没有法律保障的分配,它将如同共产党在1949年前后以暴力重新分配一样,留下无穷后患。有趣的是,正是陈云的儿子陈元,好象看出其中奥妙,最近提出一项“新政”,共产党反正不能独占社会全部财产,不如“合法地”把其中一部份干脆变成“党产”。这点后文还要提到。

倒是那一大批不被任何人所占有、真正只属于共产党的国营企业,如今成了这个社会的包袱和不稳定因素。它使这个政府负债累累,每年财政补贴高达一千多亿,占支出的百分之三十五,赤字一百四十亿(如包括内外债和银行透支,最少六百亿),中共只有借内外债和多印钞票来补这个窟窿。

千家驹说∶“工厂亏损,以由国家包下来,国营企业不怕破产。工厂里的原材料、成品,工人可以随意拿回家去,这叫以厂为家,把工厂拿光了,也不关工人的事,反正老板是中华人民共和国”。这此八中全会,三峡案子定不了,人事安排摆不平,最后只好去打国营企业这个“死老虎”,殊不知这是只能喂、不能打的一只怪物,邓小平最怕碰它,经过“六四”,才知道一打它,它就上街,跟你要“民主”。邓小平吃过这个亏,知道只能分一杯羹喂它,每年忍痛拿几百亿补贴买个太平。

可是那些太子党们血气方刚,不认这壶酒钱,冲老邓叫嚷:不要再搞“骄民政策”,不要再“向公众许诺不现实的高标准”,还搬出亨廷顿的一段话,说“统治者为满足群众情绪而发动改革,常常会成为革命的先导,因为群众这时想到的不是统治者的善意,而是统治者的软弱可欺”——这里比较幼稚的地方在于,共产党的太子们偏偏比他们的老子更不懂得治下的子民,这种社会主义养出来的“群众”,的确是不供养就会“革命”的,这是制度造就的——吃大锅饭和闹革命,这两个脾气都是共产党惯出来的,如今你要他改,他就先要改你的江山。这跟善意还是软弱毫不相干。你要想改他,你就得有勇气把江山也赔上,象戈尔巴乔夫一样。可惜中共老人和他们的太子党,早已不是这样的大角色,如今为江山不惜舍得一切,宁愿让它烂掉,也不撒手。然而,邓小平到底知道,若要这般,先得让出半壁江山,这就是让先富起来的那百分之四十的个体和集体,搞一点“利益均沾”。

“太子党”犯大忌

可是,对他们来说,最困难的一个问题,即继承者的问题,至今看不到解决的可能。

八中全会前,曾吵吵了一阵人事安排问题,末了未见任何结果,据说推到十四大去解决。盛传所谓以上海帮为核心的改革派、太子党等被海外盲目寄托了莫大希望的新兴政治势力可能提前进入决策核心,似乎也是故意宣染出来的假象。尤其是一份被称为太子党“政治宣言”的文献的出笼,更增加了这种假象的神秘色彩。这份据说由陈云之子陈元主持起草的“苏联政变后中国的现实应对与战略选择”,以其摈除中共一贯的意识型态语言、采用某些海外的时髦概念、术语,如“新保守主义”、理性主义、合法性、传统文化的创造性转化等等,颇有些“公子趋新”味道。文内关于“由革命党向执政党的转变”、第一个合法性来源(马列主义和毛主义)丧失后“对第二个合法性来源(中国特色)进行创造性的再解释”、“共产党不仅要抓枪杆子,而且要抓财产经济”等等赤裸裸的“太子政见”,确乎是为邓小平悄悄进行的执政与制度的分离提供了某种远未成熟的理论和策略,也真是难为了这帮公子哥儿。可是,他们却犯了一个大忌,那就是邓小平钦定的四字方针∶只干不说。太子党们毕竟嫩了点,有些耍小聪明,不懂那“说不得”的道理。他们从小是在共产党的阴谋政治里面泡大的,却好象并不懂得其中玄机,那里面唯一的法则就是没有规则,说的和做的永远不是一回事。他们自以为抓来几个西方政治学的名词,就可以给他们那些压根儿不在乎什么统治合法性的老子们“启蒙”一下,好象是第三代要教第一代共产党人去重建“合法性”,未免太迂腐了点。这有些象四十多年前蒋经国那出“太子上海打老虎”的故事新编,也有点象二十多年前林立果搞小舰队、写《571工程记要》为他父亲出力,结果都不能成事。

今天好象有不少中国人很看好这群太子党,总以为他们比他们的老子要开明,而他们又很容易取得政权。其实,这两点都将成为神话。若说“开明”,则那份“太子政见”已然露出的法西斯味道,就够明显的了,何况这群太子们自己最清楚他们执政的所谓“合法性来源”只有一个,就是非合法地从他们老子那里接班,这使得他们不会有一点点“作为统治者的自信心”,而只能凭借更野蛮的专政。与此有关的第二点就是,子传父业这种权力转移模式甚至在共产党理论体系里都找不到“合法性根据”,还不要说有了这样一个不合法的“党内合法性”,必定失去社会上的合法性,毛泽东搞“文化革命”留下的一份全民性的政治遗产,就是不能接受任何传统(一般都读为“封建”)政治的做法。如今沸沸扬扬的“中共老人要交班给儿子、女婿”的说法,大约是太子党们为自己造出来的舆论。以邓小平的老谋深算,尚不至于糊涂到要让他的儿孙为他殉葬。从台湾蒋家的例子来看,蒋经国死前公开宣布蒋家成员从此不得参加总统选举,等于以此换来他身后所有国民党太子们参政的合法性,此一先例,倒是可供那些有政治抱负的中共太子们参考。

权力继承的危机,已经敲响争夺中共后老人时代权力真空的政争。这是一个超经济的乱源,它既没有规则,也没有底线,任何政治势力要想在当今中国取得合法性,都非常困难。满清王朝崩溃后权力合法性真空的现象,又将循环出现了。

邓小平已经丧失了他的机会,而当今中国没有人比他更有机会。他在今天越创造“稳定的奇迹”,就越为日后埋下乱源。他的功利主义、实用第一、不择手段、只干不说,以满足中国人的物欲来换取执政,趋天下万姓以逐利,教四方百民图苟活而不知为人,正在耗尽一切属于中国人的精神资源。中国人在毛泽东时代曾是最疯狂的政治动物,而今,他们又比任何时候都更沦为经济动物。这将是对中国更深层的一次毁灭。邓小平的任何继承者,都将不能收拾这个被掏空了的中国。

转载自苏晓康脸书